前回の投稿に書いていたとおり、CB400SSは先月7回目となる継続検査に合格してきました。

このバイクは、初回の登録を除いて車検はすべてユーザー車検(うち1回は構造変更検査)です。

回数も7回目となると、「もう中級レベルくらいにはなれたんじゃね?」という慢心があったのは確かで、これが災いしたのか1回で検査を通すことができず、場内を3周するという初めての体験をしてきました。

今回は、自分もユーザー車検に挑戦してみたいと思っている方に役立ちそうな、軽い失敗談についての話になります。

予約から受付まではスムーズにクリア

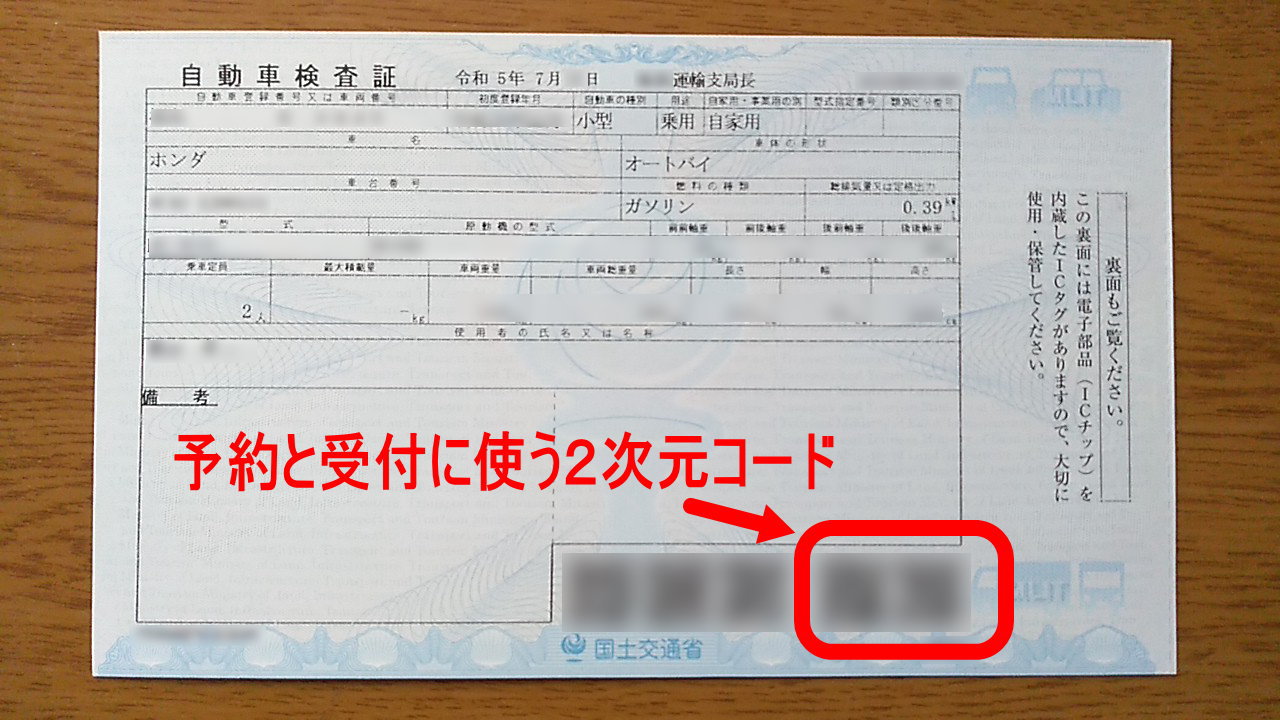

ユーザー車検を受けるには、ネットの予約システムから車検の予約を入れなければなりません。

この車検予約も、最近では車検証にある二次元コードを読み込んで手続きすることができ、2年ごとの予約だと毎回「何か進化しているのでは」と思う場面が少なくありません。

予約が済んだら、バイク店に出向いて次の車検の有効期間分(プラス1ヶ月程度の余裕)の自賠責保険に加入を済ませます。

車検場ではなくバイク屋さんで加入しておくのは理由があって、私にとってはユーザー車検の行程のうち最も重要な部分でもあります。

そう、バイクの整備は一人でできると過信しないこと。プロに対して敬意を払う儀式のようなものとでも説明しておきましょう。

予約と自賠責の加入を終え、自分で点検整備を済ませたら、あとは当日の受付です。

たまに利用しているテスター屋は、この日、天候が良くなさそうだったので省略してしまいました(結果的に大丈夫でしたが)。

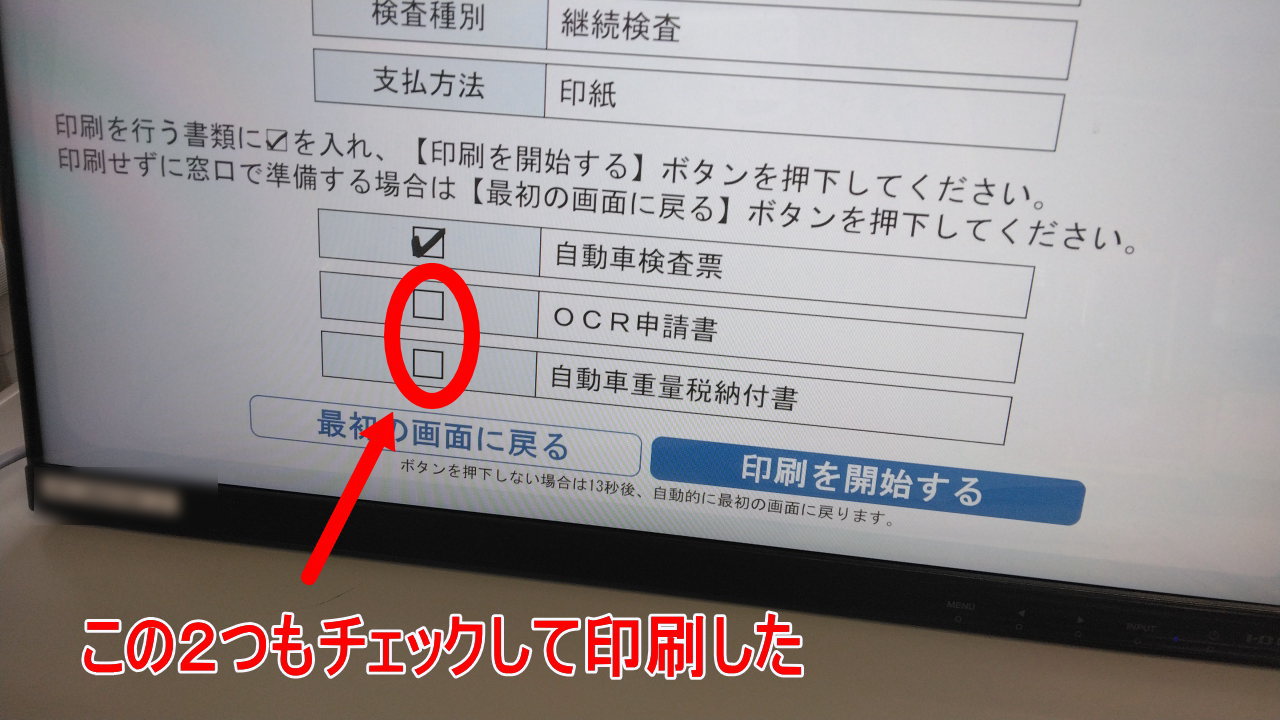

受付は、陸運局の建物内にある端末に予約でも使った二次元コードをかざして、そのとき忘れずにOCR申請書と自動車重量税納付書にもチェックを入れ、用紙を印刷すれば自分で書き込む箇所は少なくて済むのを、2年前の車検で経験済みです。

これを知っているか知らないかの差は大きく、要領の良い方なら用紙2枚(全部で3枚)を印刷することの便利さが分かるのではと思います。

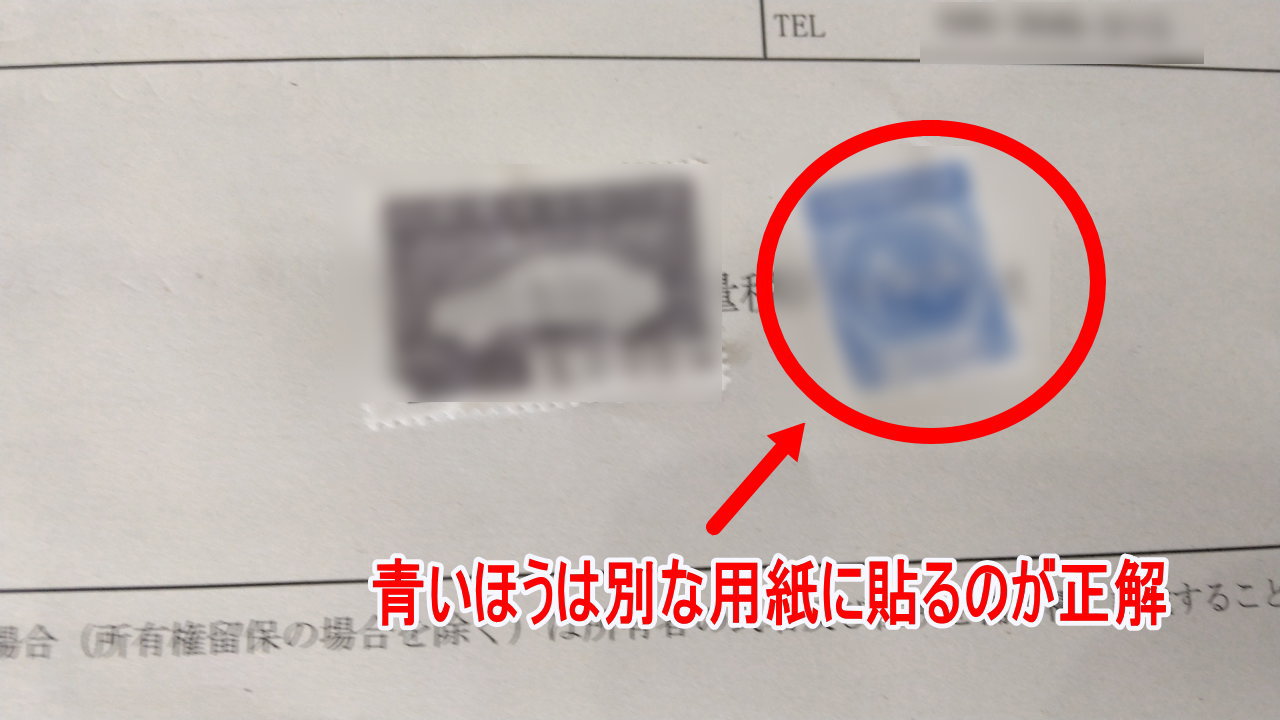

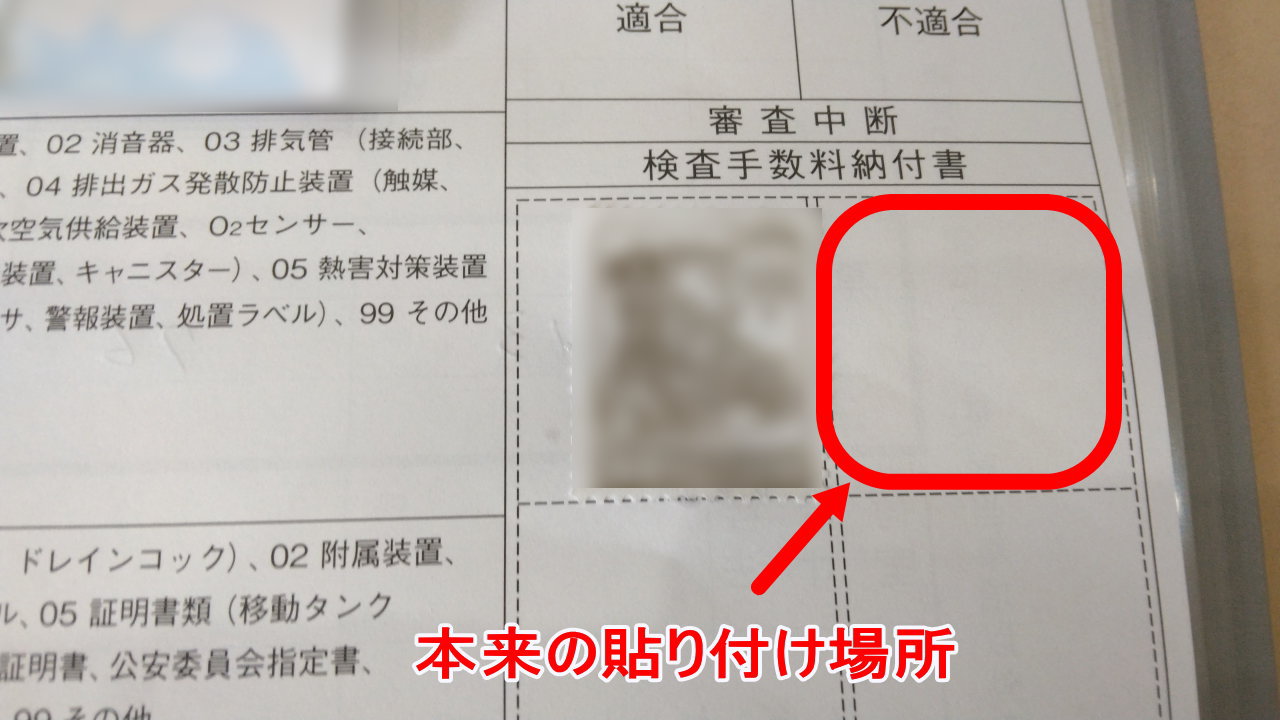

そんなことで、受付を済ませたら書類の作成にはそれほど時間はかからずに済みます。あとは必要な印紙を貼り付けて検査場に進むことができます。ただ、今回はこの印紙を貼る過程でミス(間違えたのは自動車審査証紙)をしてしまいました。

証紙の貼り間違いで調子が狂う?結果は検査場を3周

何を間違えたかというと、重量税の用紙に検査用の証紙を貼ってしまったんですね。

貼り間違えた自動車審査証紙

この軽い間違いは検査レーンに入って検査官に書類をチェックしてもらうまで誰にも指摘されず、その間に証紙の糊がすっかり乾いてしまいます。

貼り間違えのまま検査場に入る

間違いに気づくことなく、もうベテランの域だから大丈夫と高をくくって入場した検査場で、対面した検査官に案の定、「自動車審査証紙」の貼り間違いを指摘されることになります。

これ、どうなったかというと、ひとまず検査を受けることなく場所を移動して、間違えて貼った証紙を張り直すことになりました。

貼り直しの詳しい手順については、車検場ごとに対応が違うと思うので省略しますが、印紙類を購入してから窓口の人が説明してくれた通りに貼ったつもりが、間違えてしまっていました。

このあと、修正された完璧な書類を持って再び検査場に並びなおすことになります(場内2周目)。

思わぬミスから調子が狂いエンスト

書類のミスが修正されたことで、今度はいつも通りの手順でウインカーやホーン、ブレーキランプなどの点検を済ませてから、排ガス検査へ移ります。

排ガス検査も無事に済ませてから、検査の用紙を機械に読み込ませます。用紙に合否を印字させるタイミングは、この排ガス検査と最後の光軸検査が終わってからの2回です(検査場によって違いがあるかもしれません)。

続いてのスピードメーターの検査と前後ブレーキの検査は調子よくクリアできたのですが、次の光軸検査のポジションにバイクを移動させるタイミングで、まさかのエンストをしてしまいます。

以前にもここで何回か取り上げさせていただいた話ですが、私が乗っているセルなしタイプのCB400SSは、車検場でエンジンが止まると、すぐには再始動できません。

これはCB400SSという車種が車検だとエンジンがかからないということではなく、セルなしキックオンリーの始動方式は、なぜか肝心なときにエンジンがすぐかからないものなんです。

たとえば車検以外でも、右折車線での信号待ちなどでエンストしたら、交差点はバイクを押して通過した方が早いことが当たり前です。

逆に、他人の前でカッコつけたい、キック一発を決め込みたいという、自分以外の人にはどうでも良い場面では、なぜか一発でかかります。

そんなわけで、最後の光軸検査を前にまさかのエンストを決め込んだ我がCB400SSは、エンジンの再始動は端から諦めやり過ごすことに。

これも実際に乗っているユーザーでないと分からないと思いますが、初期型のセルなしCB400SSはバッテリーが小さいことが影響してか、バッテリーの消耗が早いです。

それに加え、バッテリーも新しくはないので、エンストした直後から徐々にヘッドライトの光量が減少し始めます。

そして、事前に分かっていたことですが光軸検査って、光軸がピッタリ合っていても光量が足りないと不合格になります。たぶん数値的な規定値があるのではないかと思います。

事前にバッテリーを充電して臨んだのですが、結果は初めての検査不合格になってしまいました。

光軸検査不合格で場内3周目にトライ

実は、検査不合格の「×」のマークを拝むことになったのは、この7回目のユーザー車検が初めてということになります。

ほぼ自前の整備で6回の一発合格を繰り返して初の事態ですが、「これって、これまでの整備・・・」と自慢したいところですが、我慢します。

原因が分かっているので、場外に出てからエンジンを始動させ(なぜか屋外だと難なく始動できた)もう一度入り口に並びます。

この不合格で、その日のうちに再受験というのも7回目にして初めてになります。

昔いろいろ調べたときに知識としては分かっていたのですが、不合格になってからの再受験は、その不合格の項目だけテスターにかけるのですが、その前に検査官から車体番号を必ずチェックされることになります。

そんなことを知っていたにもかかわらず、いざ初めての再検査となると、頭からは持ってた予備知識がすっぽり抜けてしまいました。

慣れない対応をしたあと、今度はエンストしないよう慎重に光軸検査の場所までバイクを移動させ、再検査を受けます。

バッテリーが完全に上がっているわけではないので、今度は光軸検査も合格できて無事検査終了です。

このような想定外のトラブルはあったのですが、結果として再検査の受け方ってこうするんだねというのが分かりました。

この車検場での想定外は以前にも、継続検査で受けようとしたらハンドルを変えていたため構造変更検査だったという経験をしていて、今回はそのときより慌ててしまいました。

なお、ハンドルをセパハンにカスタムしているバイクなど、ハンドルロックができないとアウトなので、対策(いろいろあるらしい)は必須ですのでご注意を。

痛恨ミスのユーザー車検から学んだことと注意点

今回のユーザー車検では、「もう慣れたから大丈夫」という慢心が思わぬミスを招くことを痛感しました。特に、印紙類の貼り間違いのような些細なミスでも、時間も手間もかかってしまい、検査全体の流れが大きく狂ってしまうことを改めて学びました。

また、セルなしのバイクなど車種によってはエンストが大きなリスクになることも再認識。

検査中のエンストは、タイミングによってはバッテリーの消耗や光軸検査への影響など、連鎖的にトラブルを引き起こす可能性があります。

ずばり、テスターにタイヤを載せたまま思い切りキックをするのは無理かと・・。

今回の経験から、自分が感じた注意点をまとめると、以下の通りです。

- どれだけ慣れていても、毎回手順をしっかり確認すること

- 印紙(証紙)の貼り方など基本的な作業ほど油断しない

- セルなし車両の場合は、車検中のエンスト回避に細心の注意をはらうこと

- バッテリーはできる限り新しいものを用意するか、十分に充電して臨む

- 再検査時の流れも頭に入れておくと慌てずに済む

- カスタムしている場合は、構造変更が必要ないか事前に確認すること

今回の体験は、自分にとって大きな教訓になりました。同じようにユーザー車検に挑戦する方には、ぜひ自分のように「慣れたから大丈夫」となめてかからず、慎重に準備をしてほしいと思います。

車検は2年で一度のことで次の継続検査を迎える頃には、意識してノウハウを身に着けなおさないと初心者に戻ってしまって、なかなか中級にレベルアップとかは難しいとも思います。

ユーザー車検の達人がいるとすれば、家族の車まで自分で車検に持っていく筋金入りの車検好きとかそんな人ではないでしょうか。

失敗を経験したからこそ言えることですが、ユーザー車検は自分のバイクの状態をよく知る貴重な機会でもあります。ただ経費を節約するための施策に終わらせることなく、受ける恩恵に相応な安全かつ確実な事前の準備や整備に時間を割いてあげるのも重要なことでしょう。

関連する記事